Goffredo Fofi è morto a 88 anni, ma la sua voce non ha mai smesso di disturbare il coro. Educatore, saggista, critico letterario e cinematografico, animatore di riviste fondamentali del Novecento culturale italiano, Fofi è stato molto più di un intellettuale: è stato una coscienza civile.

Un’esistenza vissuta dalla parte degli ultimi

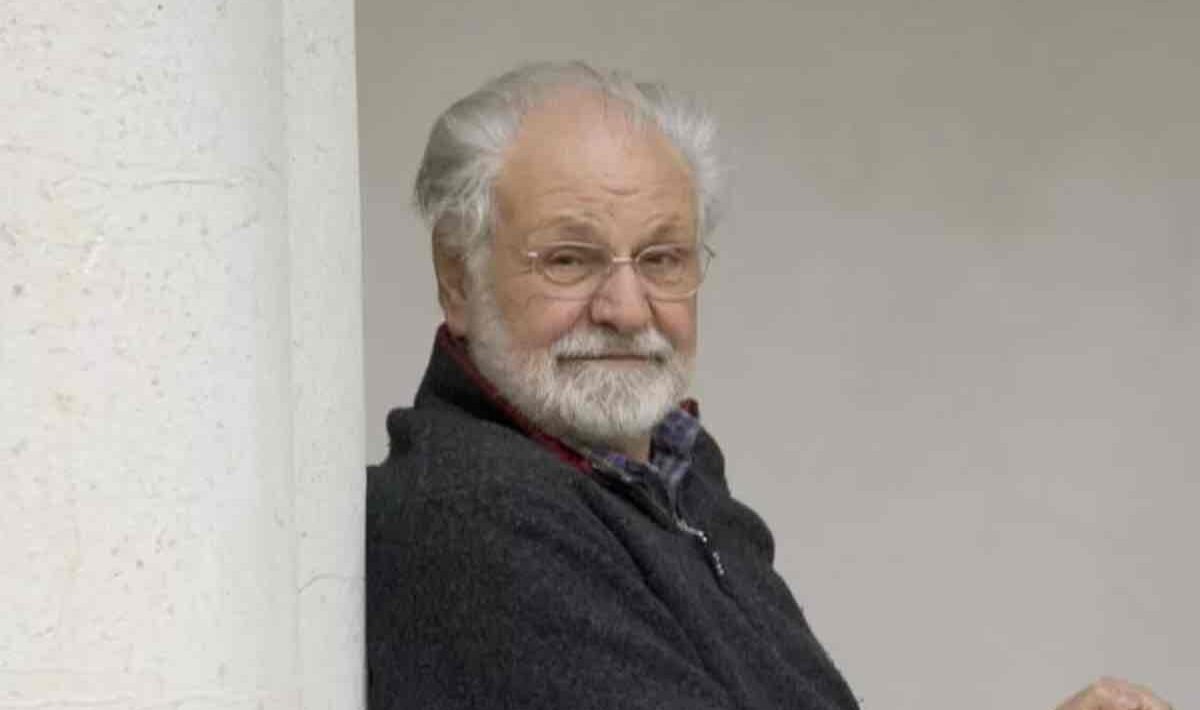

Nato a Gubbio nel 1937, cresciuto in una famiglia socialista, segnato fin da bambino dagli orrori della guerra, Fofi (foto sito Huffington Post) ha dedicato tutta la vita agli emarginati, agli esclusi, ai dimenticati. A 18 anni parte per la Sicilia al fianco di Danilo Dolci, partecipando agli scioperi a rovescio e aiutando i bambini poveri. Negli anni Sessanta, a Torino, documenta l’immigrazione dal Sud con uno dei primi libri di sociologia urbana, L’immigrazione meridionale a Torino. Negli anni Settanta si trasferisce a Napoli per animare la Mensa dei bambini proletari. La sua etica intransigente era sintetizzata da un’espressione cara al suo maestro Aldo Capitini: «Non accetto». Non accetto la rassegnazione, il potere, il conformismo.

Il critico che vedeva nel cinema un’arma di riscatto

Appassionato fin da piccolo del grande schermo, Fofi ha sempre considerato il cinema non un’arte per pochi, ma uno strumento per leggere e cambiare la realtà. In Cinema italiano. Servi e padroni (1971) analizza i rapporti tra potere e rappresentazione, firmando una delle letture più lucide del nostro cinema. È stato il primo a studiare sistematicamente Totò, con un’analisi profonda delle sue radici culturali e della sua arte comica, grazie anche al contributo di Franca Faldini. Ha scritto su Sordi, Brando, Pasolini, realizzando anche una lunga conversazione filmata con Mario Monicelli nel 2011.

Riviste come spazi di resistenza culturale

Fofi è stato il motore di riviste diventate crocevia della cultura alternativa italiana: da Quaderni piacentini a La Terra vista dalla Luna, da Linea d’Ombra a Lo Straniero (intitolato così in omaggio a Camus), fino a Gli Asini, che continuava ancora a pubblicare. Le sue riviste erano spazi di pensiero libero, non allineato, in cui hanno scritto figure di primo piano come Alessandro Leogrande, Roberto Saviano, Nicola Lagioia. Fofi rifiutava la cultura spettacolarizzata e mainstream, che definiva «oppio del popolo», e cercava invece una cultura come «strumento di emancipazione».

Un pensiero contro l’omologazione

Pur partecipando ai fermenti del Sessantotto (attraverso Quaderni piacentini), ne fu subito critico: vi vedeva il rischio di derive dogmatiche. Fu spesso in disaccordo con Pasolini, salvo poi riconoscerne la lucidità nella denuncia dell’omologazione massmediatica. Il suo pensiero, libertario ma con radici cristiane e civili, lo rendeva inafferrabile alle classificazioni politiche. Non ha mai aderito a partiti, ha sempre rifiutato le liturgie della sinistra istituzionale e le mode culturali.

Lo sguardo radicale sull’Italia

Con il passare degli anni, il suo sguardo sul paese è diventato sempre più critico. Disilluso verso gli intellettuali e le classi dirigenti, non ha però mai smesso di impegnarsi, testimoniando un volontarismo utopico incrollabile. «Si ha una vita sola a disposizione – ripeteva – e quello che puoi fare e sentire di bello lo devi fare e sentire ora». La sua figura, con la barba bianca da profeta, resterà come simbolo di un’Italia che ha saputo pensare in modo diverso.

L’eredità di un pensatore scomodo ma necessario

Goffredo Fofi lascia un’eredità scomoda ma fondamentale. Le sue analisi sul cinema e sulla società restano punti di riferimento per chi cerca nel pensiero critico una forma di resistenza. Il suo lavoro ricorda quello di figure come Franco Fortini, con cui condivideva il rigore etico, o Italo Calvino, con cui dialogava idealmente sulla responsabilità dello scrittore. Ma il paragone più immediato è con Pasolini, nel comune sguardo sulle mutazioni antropologiche italiane, seppur da prospettive diverse.

Anche in ambito cinematografico, Fofi si distingueva per la sua attenzione all’impatto sociale delle opere, ricollegandosi alla tradizione del neorealismo, ma guardando anche al cinema di denuncia degli anni Settanta, da Petri a Rosi. La sua riflessione può essere accostata alla critica militante francese degli anni Sessanta, quella dei Cahiers du Cinéma, anche se Fofi rifiutava gli estetismi e puntava all’efficacia etica della visione.

Una lezione per il presente

Oggi che la cultura sembra tornata effimera, spettacolarizzata e algoritmica, la lezione di Fofi è più necessaria che mai. Contro ogni forma di neutralità apparente, ha ricordato che «si fa sempre politica, anche quando la si rifiuta». La sua vita ci dice che la cultura, se non è strumento di giustizia e consapevolezza, è solo ornamento. E ci sfida a non accettare, a non dimenticare, a non cedere.